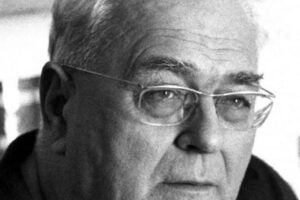

Ricordare la figura di Ortensio da Spinetoli a cento anni dalla nascita.

Tratto da: Adista Notizie n° 13 del 05/04/2025

42202 ROMA-ADISTA. Ricordare la figura di Ortensio da Spinetoli a cento anni dalla nascita. Ma perché, qual è il senso e la portata della sua testimonianza umana e intellettuale per la Chiesa e per la società odierna? È una domanda che vale per tante figure che hanno accompagnato la storia della Chiesa e della società del passato recente e remoto. Vale ancora di più per Ortensio, che le circostanze storiche hanno condannato alla marginalità, al punto che sin dagli anni ‘70 Ortensio ha potuto parlare e scrivere solo in una sorta di semi-clandestinità, allontanata dalla Chiesa istituzionale e dalle facoltà teologiche.

Eppure, in modo per alcuni versi sorprendente, le pagine di Ortensio continuano a suscitare interesse e dibattito. Il suo libro postumo – quasi una sorte di testamento spirituale – L’inutile fardello, pubblicato nel 2017 dalla casa editrice laica Chiarelettere fu un piccolo caso letterario, con diverse ristampe e migliaia di copie vendute. Di questa permanenza di Ortensio nella vita e nel dibattito ecclesiale e culturale si è discusso a Roma, presso la basilica dei SS: Apostoli, lo scorso 16 marzo. C’erano oltre 100 persone, venute ad ascoltare e a confrontarsi con Ricardo Peréz Márquez, teologo, del Centro studi biblici “G. Vannucci” di Montefano e Augusto Cavadi, filosofo, della Scuola di formazione etico-politica “G. Falcone” di Palermo. Moderati dalla giornalista Luce Tommasi, i relatori e gli interventi dei presenti hanno messo in evidenza la consapevolezza che la forza e radicalità del pensiero di Ortensio sono state più forti della violenza con cui il potere ecclesiastico ha tentato di silenziarlo. E che, anzi, proprio la condizione di marginalità che Ortensio ha dovuto subire per oltre 40 anni, unite alla coerenza di vita e testimonianza gli hanno consentito di instaurare e mantenere un legame solidissimo con le generazioni di laici e credenti vissute nel post Concilio, che si interrogavano su un nuovo modo di leggere e interpretare le Scritture. Augusto Cavadi nel suo intervento ha sostenuto che Ortensio, con i suoi testi e la sua proposta di esegesi biblica, con la sua ecclesiologia e la sua teologia sia stato soprattutto capace di parlare ai non specialisti, a coloro che non frequentavano le biblioteche e le facoltà teologiche; addirittura a coloro che non si interessavano della Chiesa e dei suoi problemi nel rapporto con il mondo contemporaneo. Una circostanza straordinaria, soprattutto in un Paese come l’Italia, dove drammatico è stato il divorzio tra ricerca teologica e cultura laica, consumatosi sin dal periodo post unitario. Se infatti, ha spiegato Cavadi, in Paesi come la Germania, le facoltà teologiche si trovano all’interno di atenei statali con il risultato di un continuo e fecondo dialogo tra culture e visioni del mondo, in Italia la teologia è sempre stata monopolio esclusivo della Chiesa. Questa circostanza ha provocato enormi danni alla cultura cattolica, ma ha avuto conseguenze disastrose anche per la cultura laica.

L’“ecumenismo dell’ignoranza”

Cavadi, che ha insegnato per 40 anni nei licei, ha raccontato ad esempio di essersi spesso trovato di fronte a insegnanti di letteratura, storia, arte completamente digiuni di conoscenze bibliche e competenze teologiche, che non sapevano nulla di Gesù e della dottrina cattolica; ma che spiegavano la Divina Commedia o i capolavori della pittura o le guerre di religione senza questo indispensabile retroterra culturale. Oggi poi, che, ha chiosato Cavadi, neanche i cattolici leggono e sanno più di teologia, siamo di fronte a una sorta di «ecumenismo dell’ignoranza». In tale contesto, pochissimi intellettuali cattolici hanno avuto la capacità e il coraggio di superare questo divorzio, facendo breccia in un pubblico laico, digiuno di questioni religiose. Capitò al biblista Giuseppe Barbaglio, con il suo fortunato testo su Paolo di Tarso. O a Vittorio Messori con la sua Inchiesta su Gesù. È capitato in anni recenti a Vito Mancuso o a Mauro Pesce. Ma sempre in modo episodico. Ortensio invece ha inciso in maniera profonda su diverse generazioni; non solo con i suoi libri, ma con il suo metodo di indagine. In un periodo, peraltro, in cui la teologia dava risposte a domande che la società secolarizzata non si poneva. In un dialogo tra sordi che la ricerca di Ortensio ha saputo lentamente trasformare.

Tre qualità

Dell’eredità di Ortensio, Cavadi sottolinea in particolare tre qualità: la competenza scientifica, che gli consentiva di argomentare, documentando puntualmente e in maniera circostanziata ciò che sosteneva. In questo modo Ortensio non doveva rifugiarsi, come altri teologi, in un linguaggio astruso, autoreferenziale e specialistico, ma comunicava in maniera chiara e nitida, sempre aperto al confronto con ogni possibile rilievo critico. E sempre consapevole della provvisorietà di ogni affermazione e ipotesi, che poteva e anzi doveva sempre essere soggetta a revisione e approfondimento.

Poi Ortensio aveva la passione per la ricerca; e ogni volta che scriveva o parlava si percepiva il suo desiderio di indagare il testo biblico assieme a coloro che lo ascoltavano e lo leggevano, evitando ogni atteggiamento di superiorità intellettuale.

La terza qualità di Ortensio è che era una persona libera. Libera dalla dipendenza economica nei confronti dell’autorità; e libero dal desiderio di fare carriera. Aveva infatti accettato di essere degradato e impoverito pur di difendere le sue idee; e ha fatto anzi di questa sua condizione il presupposto di una ricerca realmente libera, perché realmente indipendente da ogni condizionamento.

Ortensio scriveva e affermava contenuti di grande radicalità ma mai in uno spirito distruttivo Se demoliva indicava sempre un aspetto positivo, una prospettiva possibile per uscire dalla crisi che le sue affermazioni avevano aperto. E sempre Ortensio proponeva le sue interpretazioni come ipotesi, sottolineando sempre – come ha ricordato Perez – che le parole migliori sono quelle che devono ancora essere scritte e che fare esegesi biblica e fare teologia equivale a mettersi costantemente in cammino.

Il Vangelo per l’uomo, non per l’istituzione

Mantenendo con perseveranza la fedeltà alla parola, ha ricordato Ricardo Peréz Márquez, profeti come Ortensio sono stati ingiuriati, ma la storia ha dato loro ragione. Anche se la loro esistenza si può chiudere con una sconfitta, il fatto di essere stati vigili e perseveranti rende ancora viva e attuale la loro testimonianza. In particolare Ortensio ha saputo comunicare la ricchezza umana del Vangelo, sempre consapevole delle incomprensioni e del rifiuto di quanti sono pronti a sacrificare il bene delle persone alle ragioni dell’istituzione.

Ortensio era convinto che il Vangelo fosse distinto e distante da ogni dottrina. Uno dei suoi tratti distintivi è stata la passione per la parola, che Ortensio ha sempre saputo coniugare con il rigore e la coerenza della vita. Per lui, ha spiegato Peréz Márquez, la parola non serve a confermare una dottrina, ma a nutrire la fede dei credenti per orientarne le scelte alla realizzazione del regno. Ortensio lo ha fatto introducendo tra i primi il metodo storico critico all’esegesi delle scritture. Demitizzare i testi sacri, riportandoli al contesto storico culturale nel quale sono stati prodotti per renderli significativi per la vita dei credenti. Liberando la teologia dai fardelli inutili imposti dall’ideologia religiosa, che identifica la verità con la dottrina. Ortensio ha insegnato una prassi che si oppone a ogni forma di dogmatismo applicato alla parola. Alcuni dei libri di Ortensio da Spinetoli sono disponibili presso Adista, 06/6868692, abbonamenti@adista.it, www.adista.it).

Un’ultima notazione: alla fine dell’incontro i presenti si sono spostati in Basilica, per assistere alla celebrazione di una messa in ricordo di Ortensio celebrata dal card. Matteo Zuppi. Un segno – ma resta da capire quanto sarà rilevante (una analoga iniziativa del cardinale per Ernesto Bonaiuti non ha avuto sinora alcun seguito) – dell’attenzione che oggi anche l’istituzione ecclesiastica ha voluto mostrare nei confronti di questo grande bibilista.

*Foto da Wikimedia Commons, immagine originale e licenza

LETTURA: E’ una lettura delle nostre esperienze,dei cammini che stiamo facendo della vita in cui siamo immersi nella nostra quotidianita’. Leggiamo con la convinzione profonda che la prima “Parola” che Dio dice è la vita e nella vita che Dio ci parla, ci incontra e fa storia con noi. Egli ci interpella, soprattutto, con la vita dei più deboli, degli oppressi, degli ultimi ed esclusi. Vite crocefisse che diventano annuncio di un Dio che libera e fa risorgere.

LETTURA: E’ una lettura delle nostre esperienze,dei cammini che stiamo facendo della vita in cui siamo immersi nella nostra quotidianita’. Leggiamo con la convinzione profonda che la prima “Parola” che Dio dice è la vita e nella vita che Dio ci parla, ci incontra e fa storia con noi. Egli ci interpella, soprattutto, con la vita dei più deboli, degli oppressi, degli ultimi ed esclusi. Vite crocefisse che diventano annuncio di un Dio che libera e fa risorgere.

POPOLARE: Nel senso che la Bibbia è affidata e posta nelle mani di ogni persona cristiana e ogni comunità cristiana. E’ un libro che può essere aperto e può parlare ad ogni persona, ad ogni popolo. Popolare perchè a tutto il popolo di Dio è affidato il compito di far diventare carne questa parola. Ognuna-o, con i propri carismi e nel proprio ministero può vivere e dire questa Parola. Alle bibliste e biblisti, agli esegeti chiediamo di mettere a disposizione di tutti gli strumenti per leggere e capire la Bibbia. Ma a tutti ricordiamo che la Parola si fa carne nel cuore di chi l’ascolta.

POPOLARE: Nel senso che la Bibbia è affidata e posta nelle mani di ogni persona cristiana e ogni comunità cristiana. E’ un libro che può essere aperto e può parlare ad ogni persona, ad ogni popolo. Popolare perchè a tutto il popolo di Dio è affidato il compito di far diventare carne questa parola. Ognuna-o, con i propri carismi e nel proprio ministero può vivere e dire questa Parola. Alle bibliste e biblisti, agli esegeti chiediamo di mettere a disposizione di tutti gli strumenti per leggere e capire la Bibbia. Ma a tutti ricordiamo che la Parola si fa carne nel cuore di chi l’ascolta.  DELLA BIBBIA: La Bibbia non è un libro di storie edificanti, nè contiene pagine tutte pulite ed entusiasmanti, pagine di eroi e di santi. E’ la storia di successi e insuccessi, giusti e peccatori, fatti violenti e gesti d’amore…. E’ la storia di Dio con l’umanità, di Dio con ciascuna-o di noi. E’ per ricordare e testimoniare questo “fidanzamento” eterno e divino che noi la prendiamo in mano e la leggiamo. Essa è Parola che riscalda i cuori e fa sgorgare vita. Una vita piena ed abbondante.

DELLA BIBBIA: La Bibbia non è un libro di storie edificanti, nè contiene pagine tutte pulite ed entusiasmanti, pagine di eroi e di santi. E’ la storia di successi e insuccessi, giusti e peccatori, fatti violenti e gesti d’amore…. E’ la storia di Dio con l’umanità, di Dio con ciascuna-o di noi. E’ per ricordare e testimoniare questo “fidanzamento” eterno e divino che noi la prendiamo in mano e la leggiamo. Essa è Parola che riscalda i cuori e fa sgorgare vita. Una vita piena ed abbondante.

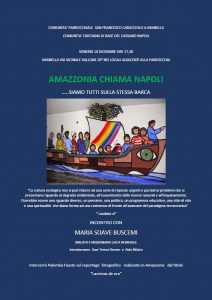

LA COMUNITA’ SI INCONTRA A MIANELLA

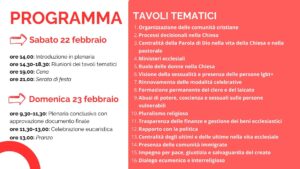

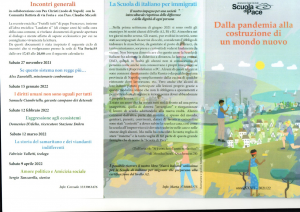

LA COMUNITA’ SI INCONTRA A MIANELLA INCONTRI GENERALI 2024 – 2025

INCONTRI GENERALI 2024 – 2025

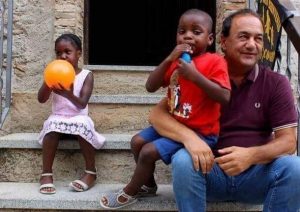

Ho conosciuto Nicola in alcune riunioni della nuova sinistra napoletana, presente, attivo e sempre molto analitico nei suoi interventi. L’ho conosciuto meglio quando si è avvicinato alla nostra Comunità seguendoci nelle discussioni e nelle iniziative, forse incuriosito anche da questa esperienza singolare di una spiritualità laica. Nicola è stato sicuramente un compagno di vasta cultura e,spesso, lo evidenziavano i suoi lunghissimi, chilometrici commenti sui social (con soventi nostre insofferenze) che spaziavano dalla politica all’arte, dalla storia allo sport, al costume, sempre con competenza e personale partecipazione. A me Nicola è sembrato spesso una persona di altri tempi, in senso positivo, rispetto al cinismo, disumanita’, carrierismo che caratterizza questo nostro tempo. Lui, invece, con la sua gentilezza, generosità, il lavoro di avvocatura al servizio degli ultimi, un aspetto quasi di innocenza fanciullesca. L’impegno per la causa del popolo sahavariano lo ha visto lavorare fino agli ultimi giorni di vita. Adesso, caro Nicola, continueremo ad ascoltarti, stavolta nell’essenza del silenzio, e forse apprezzerete di più la tua voglia di comunicare. Riposa in pace!

Ho conosciuto Nicola in alcune riunioni della nuova sinistra napoletana, presente, attivo e sempre molto analitico nei suoi interventi. L’ho conosciuto meglio quando si è avvicinato alla nostra Comunità seguendoci nelle discussioni e nelle iniziative, forse incuriosito anche da questa esperienza singolare di una spiritualità laica. Nicola è stato sicuramente un compagno di vasta cultura e,spesso, lo evidenziavano i suoi lunghissimi, chilometrici commenti sui social (con soventi nostre insofferenze) che spaziavano dalla politica all’arte, dalla storia allo sport, al costume, sempre con competenza e personale partecipazione. A me Nicola è sembrato spesso una persona di altri tempi, in senso positivo, rispetto al cinismo, disumanita’, carrierismo che caratterizza questo nostro tempo. Lui, invece, con la sua gentilezza, generosità, il lavoro di avvocatura al servizio degli ultimi, un aspetto quasi di innocenza fanciullesca. L’impegno per la causa del popolo sahavariano lo ha visto lavorare fino agli ultimi giorni di vita. Adesso, caro Nicola, continueremo ad ascoltarti, stavolta nell’essenza del silenzio, e forse apprezzerete di più la tua voglia di comunicare. Riposa in pace!

“Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle – Ha bisogno delle nostre mani per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denunciare le ingiustizie commesse nel silenzio, talvolta complice, di molti“.Andate a imparare che cosa vuol dire: ‘Misericordia io voglio e non sacrifici’ (9,13). È un’accusa diretta verso l’ipocrisia sterile di chi non vuole “sporcarsi le mani”, come il sacerdote e il levita della parabola del Buon Samaritano. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto, come noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa, e che costruisce muri, reali o immaginari, invece di ponti”.

“Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promessa. Ha bisogno dei nostri occhi per vedere le necessità dei fratelli e delle sorelle – Ha bisogno delle nostre mani per soccorrere. Ha bisogno della nostra voce per denunciare le ingiustizie commesse nel silenzio, talvolta complice, di molti“.Andate a imparare che cosa vuol dire: ‘Misericordia io voglio e non sacrifici’ (9,13). È un’accusa diretta verso l’ipocrisia sterile di chi non vuole “sporcarsi le mani”, come il sacerdote e il levita della parabola del Buon Samaritano. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto, come noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa, e che costruisce muri, reali o immaginari, invece di ponti”.

SABATO 24 FEBBRAIO 2024

SABATO 24 FEBBRAIO 2024

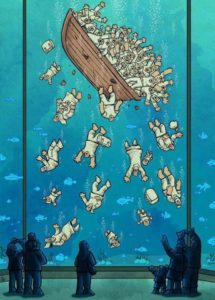

accogliere gli altri profughi che arrivano a noi scappando da altre guerre, fame e lager di tortura. Questa crisi sta mettendo in luce come questa Europa non è capace di progettare il suo ruolo geo-politico in un mondo dove tutti siamo sulla stessa barca.

accogliere gli altri profughi che arrivano a noi scappando da altre guerre, fame e lager di tortura. Questa crisi sta mettendo in luce come questa Europa non è capace di progettare il suo ruolo geo-politico in un mondo dove tutti siamo sulla stessa barca.

di Domenico Pizzuti

di Domenico Pizzuti

“…E qui rinnovo il mio appello affinché «in considerazione delle circostanze […] si mettano in condizione tutti gli Stati, di fare fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri»[6]”.“…«Una nuova etica presuppone l’essere consapevoli della necessità che tutti s’impegnino a lavorare insieme per chiudere i rifugi fiscali, evitare le evasioni e il riciclaggio di denaro che derubano la società, come anche per dire alle nazioni l’importanza di difendere la giustizia e il bene comune al di sopra degli interessi delle imprese e delle multinazionali più potenti»[9]. Questo è il tempo propizio per rinnovare l’architettura finanziaria internazionale[10].”

“…E qui rinnovo il mio appello affinché «in considerazione delle circostanze […] si mettano in condizione tutti gli Stati, di fare fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri»[6]”.“…«Una nuova etica presuppone l’essere consapevoli della necessità che tutti s’impegnino a lavorare insieme per chiudere i rifugi fiscali, evitare le evasioni e il riciclaggio di denaro che derubano la società, come anche per dire alle nazioni l’importanza di difendere la giustizia e il bene comune al di sopra degli interessi delle imprese e delle multinazionali più potenti»[9]. Questo è il tempo propizio per rinnovare l’architettura finanziaria internazionale[10].” «che può essere l’occasione per una transizione positiva, ma che richiede grandi cambiamenti: nel mondo del lavoro, nell’economia, nella nostra stessa organizzazione sociale, nel nostro equilibrio con la natura. Il Papa ha chiesto a noi economisti delle proposte concrete per affrontare queste sfide, che abbiano basi solide ma anche la creatività del Vangelo». La direzione verso cui la commissione post Covid-19 del Vaticano sta lavorando è quella di un modello economico più sostenibile e dell’ecologia integrale, per questo suor Alessandra è coinvolta anche nell’anno di celebrazioni della Laudato si’, l’enciclica sulla custodia del creato di papa Francesco, a cinque anni dalla pubblicazione il 24 maggio 2015. «Questi cinque anni sono stati il periodo della ruminatio», afferma suor Smerilli. «La Laudato si’ è stata accolta subito con entusiasmo, anche in ambienti non cattolici. Sono partite iniziative in tutto il mondo: penso alle famiglie che si sono unite per ridurre i consumi, alle nuove “comunità Laudato si’”, alle università e alle parrocchie che stanno attuando la conversione ecologica e danno spazio a una spiritualità del creato, all’interessante fenomeno dei monasteri a impatto zero, a tante persone non credenti che si sono mosse ispirate dall’enciclica. All’inizio si è trattato di iniziative sporadiche, che poi però sono state messe a sistema da chi, profondamente convinto, si è fatto promotore del cambiamento. L’anno di celebrazione sarà un altro inizio, cui seguiranno sette anni – un numero biblico, non a caso, per far crescere queste pratiche di transizione ecologica e replicarle, fare massa critica e aumentare l’impatto sulla politica e su chi deve prendere decisioni».

«che può essere l’occasione per una transizione positiva, ma che richiede grandi cambiamenti: nel mondo del lavoro, nell’economia, nella nostra stessa organizzazione sociale, nel nostro equilibrio con la natura. Il Papa ha chiesto a noi economisti delle proposte concrete per affrontare queste sfide, che abbiano basi solide ma anche la creatività del Vangelo». La direzione verso cui la commissione post Covid-19 del Vaticano sta lavorando è quella di un modello economico più sostenibile e dell’ecologia integrale, per questo suor Alessandra è coinvolta anche nell’anno di celebrazioni della Laudato si’, l’enciclica sulla custodia del creato di papa Francesco, a cinque anni dalla pubblicazione il 24 maggio 2015. «Questi cinque anni sono stati il periodo della ruminatio», afferma suor Smerilli. «La Laudato si’ è stata accolta subito con entusiasmo, anche in ambienti non cattolici. Sono partite iniziative in tutto il mondo: penso alle famiglie che si sono unite per ridurre i consumi, alle nuove “comunità Laudato si’”, alle università e alle parrocchie che stanno attuando la conversione ecologica e danno spazio a una spiritualità del creato, all’interessante fenomeno dei monasteri a impatto zero, a tante persone non credenti che si sono mosse ispirate dall’enciclica. All’inizio si è trattato di iniziative sporadiche, che poi però sono state messe a sistema da chi, profondamente convinto, si è fatto promotore del cambiamento. L’anno di celebrazione sarà un altro inizio, cui seguiranno sette anni – un numero biblico, non a caso, per far crescere queste pratiche di transizione ecologica e replicarle, fare massa critica e aumentare l’impatto sulla politica e su chi deve prendere decisioni».

Commenti recenti